Условные обозначения

Механические свойства

| HRCэ | HB | KCU | y | d5 | sT | sв |

| МПа | кДж / м2 | % | % | МПа | МПа | |

| Твердость по Роквеллу | Твердость по Бринеллю | Ударная вязкость | Относительное сужение | Относительное удлинение при разрыве | Предел текучести | Предел кратковременной прочности |

| Ku | s0,2 | t-1 | s-1 |

| Коэффициент относительной обрабатываемости | Условный предел текучести с 0,2% допуском при нагружении на значение пластической деформации | Предел выносливости при кручении (симметричный цикл) | Предел выносливости при сжатии-растяжении (симметричный цикл) |

| N | число циклов деформаций/ напряжений, выдержанных объектом под нагрузкой до появления усталостного разрушения/ трещины |

Свариваемость

| Без ограничений | Ограниченная | Трудно свариваемая | |

| Подогрев | нет | до 100–1200С | 200–3000С |

| Термообработка | нет | есть | отжиг |

Истории создания

Сверло с покрытием из нитрида титана

Для обточки деталей из дерева, цветных металлов, мягкой стали резцы из обычной твердой стали были вполне пригодны, но при обработке стальных деталей резец быстро разогревался, скоро изнашивался и деталь нельзя было обтачивать со скоростью больше 5 м/мин.

Барьер этот удалось преодолеть после того, как в 1858 году Р. Мюшетт получил сталь, содержащую 1,85 % углерода, 9 % вольфрама и 2,5 % марганца. Спустя десять лет Мюшетт изготовил новую сталь, получившую название самокалки. Она содержала 2,15 % углерода, 0,38 % марганца, 5,44 % вольфрама и 0,4 % хрома. Через три года на заводе Самуэля Осберна в Шеффилде началось производство мюшеттовой стали. Она не теряла режущей способности при нагревании до 300 °C и позволяла в полтора раза увеличить скорость резания металла — 7,5 м/мин.

Спустя сорок лет на рынке появилась быстрорежущая сталь американских инженеров Тэйлора и Уатта. Резцы из этой стали допускали скорость резания до 18 м/мин. Эта сталь стала прообразом современной быстрорежущей стали Р18.

Ещё через 5—6 лет появилась сверхбыстрорежущая сталь, допускающая скорость резания до 35 м/мин. Так, благодаря вольфраму было достигнуто повышение скорости резания за 50 лет в семь раз и, следовательно, во столько же раз повысилась производительность металлорежущих станков.

Дальнейшее успешное использование вольфрама нашло себе применение в создании твердых сплавов, которые состоят из вольфрама, хрома, кобальта. Были созданы такие сплавы для резцов, как стеллит. Первый стеллит позволял повысить скорость резания до 45 м/мин при температуре 700—750 °C. Сплав вида, выпущенный Круппом в 1927 году, имел твердость по шкале Мооса 9,7—9,9 (твердость алмаза равна 10).

В 1970-х годах в связи с дефицитом вольфрама быстрорежущая сталь марки Р18 была почти повсеместно заменена на сталь марки Р6М5 (так называемый «самокал», самозакаливающаяся сталь), которая, в свою очередь, вытесняется безвольфрамовыми Р0М5Ф1 и Р0М2Ф3.

Это интересно: Белый чугун — структура, состав, свойства, маркировка

Углеродистые стали

Углеродистые инструментальные стали маркируются буквой У, а следующая за ней цифра показывает содержание углерода в десятых долях процента. Для изготовления инструмента применяют углеродистые качественные стали марок У7-— У13 и высококачественные стали марок У7А—У13А. Высококачественные стали содержат не более 0,02 % серы и фосфора, качественные — не более 0,03 %. По назначению различают углеродистые стали для работы при ударных нагрузках и для статически нагруженного инструмента. Стали марок У7—У9 применяют для изготовления инструмента при работе с ударными нагрузками, от которого требуется высока я режущая способность (зубила, клейма по металлу, деревообделочный инструмент, в частности пилы, топоры и т. д.). Стали марок У10—У13 идут на изготовление режущего инструмента, не испытывающего при работе толчков, ударов и обладающего высокой твердостью (напильники, шаберы, острый хирургический инструмент и т. п.). Из стали этих марок иногда изготавливают также простые штампы холодного деформирования. Углеродистые доэвтектоидные стали после горячей пластической обработки {ковки или прокатки) и последующего охлаждения на воздухе имеют структуру, состоящую из пластинчатою перлита и небольшого количества феррита, а заэвтектоидные стали — пластинчатого перлита и избыточного цементита, который обычно образует сплошную или прерывистую сетку но границам бывших зерен аустенита. Термическая обработка углеродистых инструментальных сталей состоит из двух операций: предварительной и окончательной обработок. Предварительная термическая обработка сталей заключается в отжиге при 740—760 °С, цель которого — получить микроструктуру, состоящую из зернистого перлита — псевдоперлита, так как при такой микроструктуре после последующей закалки получаются наиболее однородные свойства. Кроме того, при такой структуре облегчается механическая обработка инструмента. Окончательная термическая обработка состоит из закалки и низкого отпуска. Закалку проводят в воде от 780—810 °С, т. е, с температур, для доэвтектоидных сталей лежащих несколько выше Лс3, а для заэвтектоидных — лежащих ниже Аст.

Углеродистые стали имеют очень высокую критическую скорость закалки — порядка 200—300 °С/с. Поэтому недопустимо даже малейшее замедление охлаждения при закалке, так как это может привести к частичному распаду аустенита при температурах перлитного интервала и, как следствие, к появлению мягких пятен. Особенно быстро протекает распад аустенита в углеродистых сталях при температурах, близких к 500—550 °С, где он начинается почти мгновенно, протекает чрезвычайно интенсивно и в течение нескольких секунд полностью заканчивается. Поэтому только инструменты малого диаметра могут после закалки в воде прокаливаться насквозь. Однако при этом в них возникают большие внутренние напряжения, которые могут вызвать существенные деформации. Инструменты, имеющие крупные размеры, при закалке в воде и в водных растворах солей, кислот и щелочей, охлаждающая способность которых выше, чем воды, закаливаются на мартенсит лишь в тонком поверхностном слое. Структура же глубинных зон инструментов представляет собой продукты распада аустенита в перлитном интервале температур. Сердцевина инструментов, имеющая такую структуру, является менее хрупкой по сравнению с мартенситной структурой. Поэтому инструменты, имеющие такую сердцевину, лучше переносят толчки и удары по сравнению с инструментами, закаленными насквозь на мартенсит. Углеродистые стали наиболее целесообразно применять для инструментов небольшого сечения (до 5 мм), которые можно закаливать в масле и достигать при этом сквозной прокаливаемости, а также для инструментов диаметром или наименьшей толщиной 18—25 мм, в которых режущая часть приходится только на поверхностный слой, например напильники, зенкера, метчики. Углеродистые инструментальные стали отпускают при температурах не более 200 °С во избежание снижения твердости. Твердость окончательно термически обработанного инструмента из углеродистых сталей обычно лежит в интервале НВ.С 56—64. Достоинствами углеродистых инструментальных сталей являются низкая стоимость, хорошая обрабатываемость давлением и резанием в отожженном состоянии. Их недостатками являются невысокие скорости резания, ограниченные размеры инструмента из-за низкой прокаливаемо-сти и его значительные деформации после закалки в воде.

Виды закалки – с полиморфным превращением и без него

Закалка сталей протекает с полиморфным превращением, цветных металлов и сплавов – без них.

Закалка сталей с полиморфным превращением

В углеродистых сталях при повышении температур выше определенного уровня происходит ряд фазовых превращений, вызывающих изменения кристаллической решетки. При критических температурах, значение которых зависит от процентного содержания углерода, происходит распад карбида железа и образование раствора углерода в железе, называемого аустенитом. При медленном остывании аустенит постепенно распадается, и кристаллическая решетка приобретает исходное состояние. Если углеродистые стали охлаждать с высокой скоростью, то в зависимости от режима закалки в них образуются различные фазовые состояния, самый прочный из них – мартенсит.

Для получения мартенситной структуры доэвтектоидные стали(до 0,8% C) нагревают до температур, лежащих выше точки Ас3 на 30-50°C, для заэвтектоидных – на 30-50° выше Ас1.По такой технологии закаливают металлорежущий инструмент и упрочняют изделия, которые в процессе эксплуатации подвергаются трению: шестерни, валы, обоймы, втулки. При нагреве до более низких температур в структуре доэвтектоидных сталей наряду с мартенситом сохраняется более мягкий феррит, снижающий твердость металла и ухудшающий его механические характеристики после отпуска. Такая закалка стали называется неполной и в большинстве случаев является браком. Но она может использоваться в некоторых случаях во избежание появления трещин.

Закалка без полиморфного превращения

Закалка без полиморфного превращения протекает в цветных металлах и сплавах, имеющих ограниченную растворимость вторичных фаз при обычных температурах, в которых при высоких температурах не происходят полиморфные превращения. При повышении температур выше линии солидус (это линия, ниже которой находится только твердая фаза) вторичные фазы полностью растворяются. При быстром охлаждении вторичные фазы не выделяются, поскольку для этого необходимо определенное время. После такой термообработки цветной сплав является термодинамически неустойчивым, поэтому со временем он начинает распадаться с постепенным выделением вторичной фазы. Такой процесс распада, происходящий в естественных условиях, называется естественным старением, а при нагреве – искусственным старением. В результате старения получают равновесную структуру. Характеристики материала зависят от выбранного режима процесса.

Закалка цветных металлов и сплавов, в отличие от углеродистых сталей, часто не приводит к повышению прочности. Сплавы на основе меди, например, после такой ТО часто становятся более пластичными. Для таких материалов обычно используют отпуск, благодаря которому снимаются напряжения после литья, прокатки, штамповки, ковки или прессования.

Сферы применения

Улучшаемыми являются стали, из которых производят:

- Ответственные детали тяжелонагруженных зубчатых и реечных передач, работающие в условиях ударных и реверсивных нагрузок;

- Изделия с тонкими полотнами и поперечными сечениями, которые существенно разнятся по зонам;

- Металлорежущий инструмент с острыми кромками, преимущественно из быстрорежущих сталей;

- Контрольно-измерительные приспособления повышенной точности;

- Средненагруженные рессоры и пружины.

Улучшению подвергают и другую продукцию из среднеуглеродистых сталей, для которых важно иметь сорбитную микроструктуру.

Истории создания

Для обточки деталей из дерева, цветных металлов, мягкой стали резцы из обычной твердой стали были вполне пригодны, но при обработке стальных деталей резец быстро разогревался, скоро изнашивался и деталь нельзя было обтачивать со скоростью больше 5 м/мин.

Барьер этот удалось преодолеть после того, как в 1858 году Р. Мюшетт получил сталь, содержащую 1,85 % углерода, 9 % вольфрама и 2,5 % марганца. Спустя десять лет Мюшетт изготовил новую сталь, получившую название самокалки. Она содержала 2,15 % углерода, 0,38 % марганца, 5,44 % вольфрама и 0,4 % хрома. Через три года на заводе Самуэля Осберна в Шеффилде началось производство мюшеттовой стали. Она не теряла режущей способности при нагревании до 300 °C и позволяла в полтора раза увеличить скорость резания металла — 7,5 м/мин.

Спустя сорок лет на рынке появилась быстрорежущая сталь американских инженеров Тэйлора и Уатта. Резцы из этой стали допускали скорость резания до 18 м/мин. Эта сталь стала прообразом современной быстрорежущей стали Р18.

Еще через 5—6 лет появилась сверхбыстрорежущая сталь, допускающая скорость резания до 35 м/мин. Так, благодаря вольфраму было достигнуто повышение скорости резания за 50 лет в семь раз и, следовательно, во столько же раз повысилась производительность металлорежущих станков.

Дальнейшее успешное использование вольфрама нашло себе применение в создании твердых сплавов, которые состоят из вольфрама, хрома, кобальта. Были созданы такие сплавы для резцов, как стеллит. Первый стеллит позволял повысить скорость резания до 45 м/мин при температуре 700—750 °C. Сплав вида, выпущенный Круппом в 1927 году, имел твердость по шкале Мооса 9,7—9,9 (твердость алмаза равна 10).

В 1970-х годах в связи с дефицитом вольфрама быстрорежущая сталь марки Р18 была почти повсеместно заменена на сталь марки Р6М5 (так называемый «самокал», самозакаливающаяся сталь), которая, в свою очередь, вытесняется безвольфрамовыми Р0М5Ф1 и Р0М2Ф3.

Отпуск стали

Отпуск стали смягчает действие закалки, уменьшает или снимает остаточные напряжения, повышает вязкость, уменьшает твердость и хрупкость стали. Отпуск производится путем нагрева деталей, закаленных на мартенсит до температуры ниже критической. При этом в зависимости от температуры нагрева могут быть получены состояния мартенсита, тростита или сорбита отпуска. Эти состояния несколько отличаются от соответственных состояний закалки по структуре и свойствам: при закалке цементит (в троостите и сорбите) получается в форме удлиненных пластинок, как в пластинчатом перлите. А при отпуске он получается зернистым, или точечным, как в зернистом перлите.

Преимуществом точечной структуры является более благоприятное сочетание прочности и пластичности. При одинаковом химическом составе и одинаковой твердости сталь с точечной структурой имеет значительно более высокое относительное сужение, ударную вязкость, повышенное удлинение и предел текучести по сравнению со сталью с пластинчатой структурой.

Отпуск разделяют на низкий, средний и высокий в зависимости от температуры нагрева.

Для определения температуры при отпуске изделия пользуются таблицей цветов побежалости.

| Температура, °С | Цвета каления | Температура, °С | Цвета каления |

|---|---|---|---|

| 1600 | Ослепительно бело-голубой | 850 | Светло-красный |

| 1400 | Ярко-белый | 800 | Светло-вишневый |

| 1200 | Желто-белый | 750 | Вишнево-красный |

| 1100 | Светло-белый | 600 | Средне-вишневый |

| 1000 | Лимонно-желтый | 550 | Темно-вишневый |

| 950 | Ярко-красный | 500 | Темно-красный |

| 900 | Красный | 400 | Очень темно-красный (видимый в темноте) |

Тонкая пленка окислов железа, придающая металлу различные быстро меняющиеся цвета — от светло-желтого до серого. Такая пленка появляется, если очищенное от окалины стальное изделие нагреть до 220°С; при увеличении времени нагрева или повышении температуры окисная пленка утолщается и цвет ее изменяется. Цвета побежалости одинаково проявляются как на сырой, так и на закаленной стали.

При низком отпуске (нагрев до температуры 200-300° ) в структуре стали в основном остается мартенсит, который, однако, изменяется решетку. Кроме того, начинается выделение карбидов железа из твердого раствора углерода в альфа-железе и начальное скопление их небольшими группами. Это влечет за собой некоторое уменьшение твердости и увеличение пластических и вязких свойств стали, а также уменьшение внутренних напряжений в деталях.

Для низкого отпуска детали выдерживают в течение определенного времени обычно в масляных или соляных ваннах. Если для низкого отпуска детали нагревают на воздухе, то для контроля температуры часто пользуются цветами побежалости, появляющимися на поверхности детали.

| Цвет побежалости | Температура, °С | Инструмент, который следует отпускать |

|---|---|---|

| Бледно-желтый | 210 | — |

| Светло-желтый | 220 | Токарные и строгальные резцы для обработки чугуна и стали |

| Желтый | 230 | Тоже |

| Темно-желтый | 240 | Чеканы для чеканки по литью |

| Коричневый | 255 | — |

| Коричнево-красный | 265 | Плашки, сверла, резцы для обработки меди, латуни, бронзы |

| Фиолетовый | 285 | Зубила для обработки стали |

| Темно-синий | 300 | Чеканы для чеканки из листовой меди, латуни и серебра |

| Светло-синий | 325 | — |

| Серый | 330 | — |

Появление этих цветов связано с интерференцией белого света в пленках окисла железа, возникающих на поверхности детали при ее нагреве. В интервале температур от 220 до 330 ° в зависимости от толщины пленки цвет изменяется от светло-желтого до серого. Низкий отпуск применяется для режущего, измерительного инструмента и зубчатых колес.

При среднем (нагрев в пределах 300-500°) и высоком (500-700°) отпуске сталь из состояния мартенсита переходит соответственно в состояние тростита или сорбита. Чем выше отпуск, тем меньше твердость отпущенной стали и тем больше ее пластичность и вязкость.

При высоком отпуске сталь получает наилучшее сочетание механических свойств, повышение прочности, пластичности и вязкости, поэтому высокий отпуск стали после закалки ее на мартенсит назначают для кузнечных штампов, пружин, рессор, а высокий — для многих деталей, подверженных действию высоких напряжений (например, осей автомобилей, шатунов двигателей).

Для некоторых марок стали отпуск производят после нормализации. Этот относится к мелкозернистой легированной доэвтектоидной стали (особенно никелевой), имеющий высокую вязкость и поэтому плохую обрабатываемость режущим инструментом.

Неполная закалка сталей

Закалка от температур, лежащих в пределах между А1 и А3 (неполная закалка), сохраняет в структуре доэвтектоидных сталей наряду с мартенситом часть феррита, который снижает твердость в закаленном состоянии и ухудшает механические свойства после отпуска. Это понятно, так как твердость феррита составляет 80НВ, а твердость мартенсита зависит от содержания углерода и может составлять более 60HRC. Поэтому данные стали обычно нагревают до температур на 30–50 °С выше А3 (полная закалка). В теории, неполная закалка сталей не допустима и является браком. На практике, в ряде случаев для избежания закалочных трещин, неполная закалка может использоваться. Очень часто это касается закалки токами высокой частоты. При такой закалке необходимо учитывать ее целесообразность: тип производства, годовую программу, тип ответственности изделия, экономическое обоснование. Для заэвтектоидных сталей закалка от температур выше А1, но ниже Асm дает в структуре избыточный цементит, что повышает твердость и износоустойчивость стали. Нагрев выше температуры Аcm ведет к снижению твердости из-за растворения избыточного цементита и увеличения остаточного аустенита. При этом происходит рост зерна аустенита, что также негативно сказывается на механических характеристиках стали.

Таким образом, оптимальной закалкой для доэвтектоидных сталей является закалка от температуры на 30–50 °С выше А3, а для заэвтектоидных – на 30–50 °С выше А1.

Скорость охлаждения также влияет на результат закалки. Оптимальной охлаждающей является среда, которая быстро охлаждает деталь в интервале температур минимальной устойчивости переохлажденного аустенита (в интервале носа с-кривой) и замедленно в интервале температур мартенситного превращения.

Стадии охлаждения при закалке

Наиболее распространенными закалочными средами являются вода различной температуры, полимерные растворы, растворы спиртов, масло, расплавленные соли. При закалке в этих средах различают несколько стадий охлаждения:

— пленочное охлаждение, когда на поверхности стали образуется «паровая рубашка»;

— пузырьковое кипение, наступающее при полном разрушении этой паровой рубашки;

— конвективный теплообмен.

Более подробно про стадии охлаждения при закалке можно прочитать в статье «Характеристики закалочных масел»

Кроме жидких закалочных сред используется охлаждение в потоке газа разного давления. Это может быть азот (N2), гелий (Не) и даже воздух. Такие закалочные среды часто используются при вакуумной термообработке. Здесь нужно учитывать факт возможности получения мартенситной структуры — закаливаемость стали в определенной среде, т. е. химический состав стали от которого зависит положение с-кривой.

Расшифровка обозначения марок сталей

Изначально быстрорежущая сталь как материал для изготовления режущих инструментов была изобретена британскими специалистами. С учетом того, что инструмент из такой стали может использоваться для высокоскоростной обработки металлов, этот материал назвали «rapidsteel» (слово «рапид» здесь как раз и означает высокую скорость). Такое свойство данных сталей и придуманное им в свое время английское название послужили причиной того, что обозначения всех марок данного материала начинаются с буквы «Р».

Первая цифра, стоящая после буквы Р в обозначении стали, указывает на процентное содержание в ней такого элемента как вольфрам, который во многом и определяет основные свойства данного материала. Кроме вольфрама быстрорежущая сталь содержит в своем составе ванадий, молибден и кобальт, которые в маркировке обозначаются, соответственно буквами Ф, М и К. После каждой из такой буквы в маркировке стоит цифра, указывающая на процентное содержание соответствующего элемента в химическом составе стали.

Пример расшифровки марки быстрорежущей стали

В зависимости от содержания в составе стали тех или иных элементов, а также от их количества, все подобные сплавы делятся на три основных категории. Определить, к какой из категорий относится сталь, достаточно легко, расшифровав ее маркировку.

Итак, стали быстрорежущих марок принято разделять на следующие

- сплавы, в которых кобальта содержится до 10%, а вольфрама до 22%; к таким сталям относятся сплавы марок Р6М5Ф2К8, Р10М4Ф3К10 и др.;

- стали с содержанием не более 5% кобальта и до 18% вольфрама; такими сталями являются сплавы марок Р9К5, Р18Ф2К5, Р10Ф5К5 и др.;

- сплавы, в которых как кобальта, так и вольфрама содержится не более 16%; к таким сплавам относится сталь Р9, Р18, Р12, Р6М5 и др.

Определение разновидности стали по искре

Как уже говорилось выше, характеристики сталей, относящихся к категории быстрорежущих, преимущественно определяются содержанием в них такого элемента как вольфрам. Следует иметь в виду, что если в быстрорежущем сплаве содержится слишком большое количество вольфрама, кобальта и ванадия, то по причине формирования карбидной неоднородности такой стали режущая кромка инструмента, который из нее изготовлен, может выкрашиваться под воздействием механических нагрузок. Таких недостатков лишены инструменты, изготовленные из сталей, содержащих в своем составе молибден. Режущая кромка подобных инструментов не только не выкрашивается, но и отличается тем, что имеет одинаковые показатели твердости по всей своей длине.

Маркой стали для изготовления инструментов, к которым предъявляются повышенные требования по их технологическим характеристикам, является Р18. Обладая мелкозернистой внутренней структурой, такая сталь демонстрирует отличную износостойкость. Преимуществом использования стали данной марки является еще и то, что при выполнении закалки изделий из нее они не перегреваются, чего не скажешь о быстрорежущих сплавах других марок. По причине достаточно высокой стоимости инструментов, изготовленных из стали этой марки, ее часто заменяют на более дешевый сплав Р9.

Технические характеристики стали марки Р18

Достаточно невысокая стоимость стали марки Р9, как и ее разновидности — Р9К5, которая по своим характеристикам во многом схожа с быстрорежущим сплавом Р18, объясняется рядом недостатков данного материала. Наиболее значимым из них является то, что в отожженном состоянии такой металл легко поддается пластической деформации. Между тем сталь марки Р18 также не лишена недостатков. Так, из данной стали не изготавливают высокоточный инструмент, что объясняется тем, что изделия из нее плохо поддаются шлифовке. Хорошие показатели прочности и пластичности, в том числе и в нагретом состоянии, демонстрируют инструменты, изготовленные из стали марки Р12, которая по своим характеристикам также схожа со сталью Р18.

Свойства стали марки Р9К5

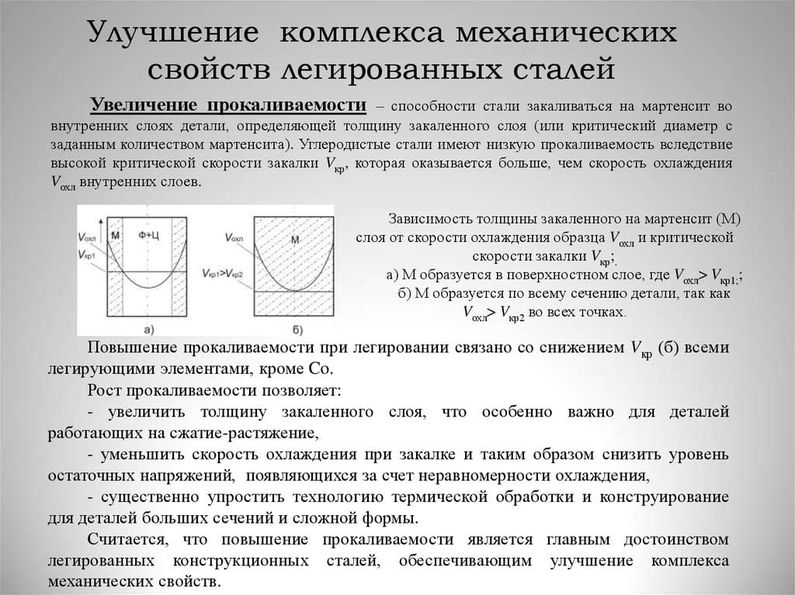

Прокаливаемость

Каждая сталь имеет «предельный» размер сечения, выше которого невозможно достичь полной закалки (повышения твёрдости). Для обеспечения оптимальных свойств сечения требуется либо материал более высокого качества, либо повышение скорости охлаждения, возможно, даже с использованием охлаждающих сред с пониженной температурой (охлаждение в сплошном потоке).

Однако более высокая скорость закалки всегда увеличивает риск деформации или растрескивания, а быстрое охлаждение снижает ударную вязкость.

На прокаливаемость влияют следующие факторы:

- Процентное содержание алюминия и азота. Некоторые углеродистые и низколегированные стали содержат более 0,3… 0,5 % алюминия (добавляется для раскисления), что снижает твёрдость после закалки. Таким же является и влияние азота;

- Наличие неконтролируемой атмосферы внутри закалочной печи. В печах с защитной атмосферой прокаливаемость всегда повышается;

- Наличие в химическом составе никеля и хрома, при высоких температурах закалки уменьшает глубину закалённого слоя, а при повышении скорости охлаждения способствует отпускной хрупкости. Чтобы сохранить требуемую сорбитную структуру, отпуск ведут при максимально возможных температурах. Если показатели твёрдости неудовлетворительны, прибегают к нагартовке в холодном состоянии.

Наиболее распространенные марки быстрорежущей стали

Быстрорежущая сталь (ГОСТ 19265-73) делится на сплавы нормальной и повышенной теплостойкости. Первая группа включает такие марки, как Р18, Р6М5. Твердость их достигает 63 HRC. Основное их предназначение – обработка чугунов, медных, алюминиевых сплавов. Более высокой теплостойкостью обладают вольфрамовые стали. Их применяют для изготовления сверл, фрез, резцов. Сталь Р6М5, которая содержит молибден, немного уступает в режущих свойствах, однако она существенно дешевле. К тому же пластичность ее несколько выше, а склонность к образованию трещин не столь высока. Более теплостойкие стали имеют в составе ванадий и кобальт (10Р6М5, Р9Ф5). Их твердость досягает 66 HRC. Используются они для обработки более прочных конструкционных сталей, жаропрочных сплавов, при изготовлении чистового инструмента. Характерно, что данные марки имеют более высокую износостойкость (благодаря наличию в составе ванадия). В последнее время все чаще применяется метод порошковой металлургии. Такие инструменты имеют более высокие режущие свойства.